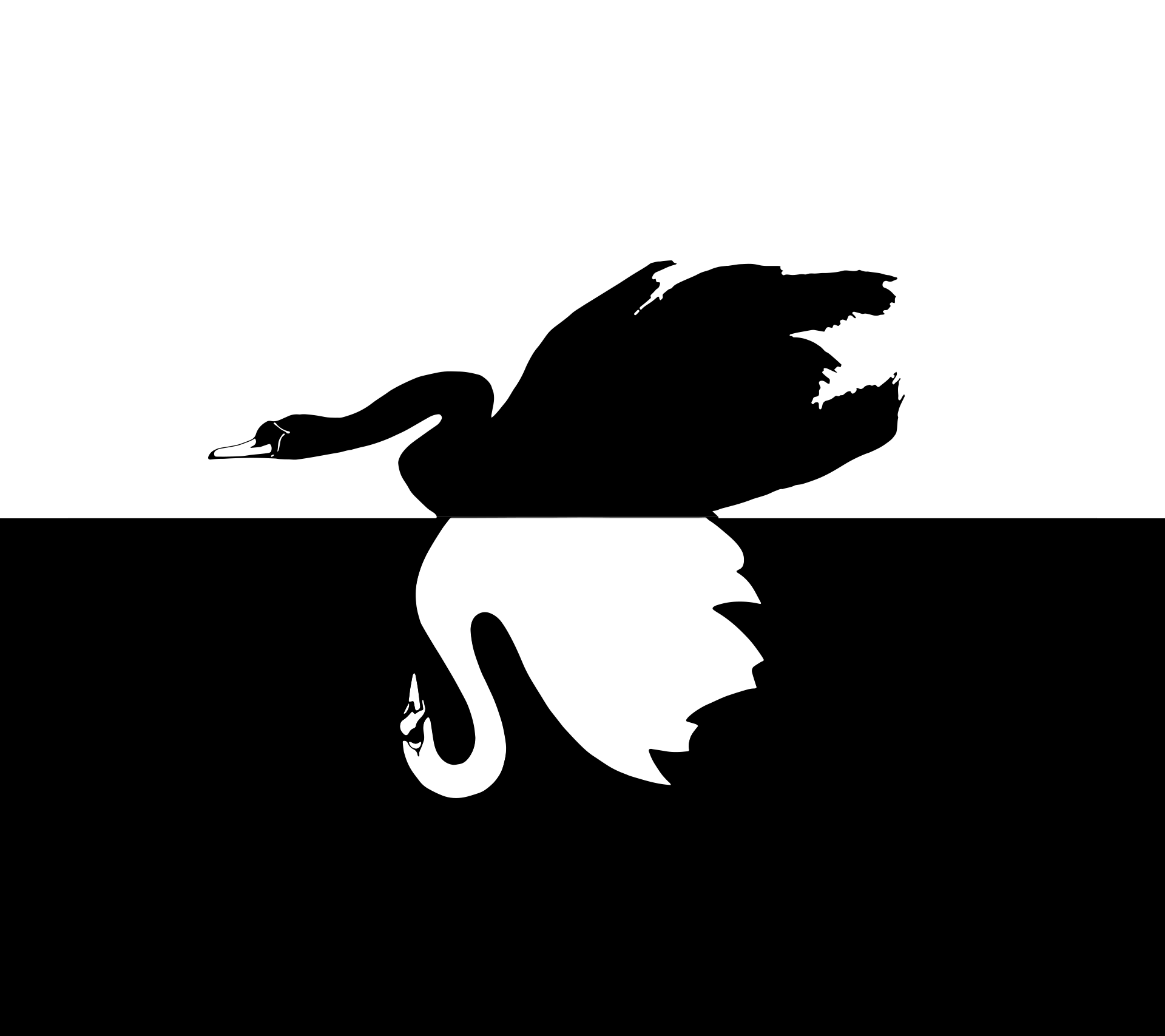

Keun Byung Yook, Rendezvous (1992)

© documenta Archive, photo: Rene

Pützscher

第九届卡塞尔文献展因其是所有文献展展览中最受欢迎之一而被铭记,这应归功于本届艺术总监杨·荷特(Jan Hoet)的影响力。这位极具魅力的比利时策展人成功地将他对艺术的热爱和和对文献展的热情以最大的媒体效应施以传达。在此过程中,他直接沟通触及那些甚至不甚精通艺术的程序化原则。荷特希望将人类和我们感官的、知觉的、令人烦恼的并逐渐被数字化虚拟世界所取代的体性存在,作为本届展览的关注点。“从身体到身体再到群体”是第九届卡塞尔文献展意义深远并诗意化的主题。荷特如是描述他的策展理念:“在一个人类比以往任何时候都更直面诸如艾滋病、多国战争、核灾难和全球性气候灾害的时代,在一个威胁越来越抽象化而恐惧越来越弥散的时代,我认为对生活物质条件的反思是一个恰如其分的解答。” 荷特不仅希望在与杰出的策展团队包括巴特·德·巴特巴尔( Bart de Baere)、皮耶·鲁奇·塔基(Pier Luigi Tazzi)和德尼斯·扎卡罗普洛斯(Denys Zacharopoulos)的合作中寻找答案,而且还经由新的连结——通过与艺术家们的紧密合作来提供解答。在如此非等级化共同合作努力背景下的讨论,始终围绕着各自艺术品所处的位置以及由此产生的场域和作品之间的对话。正如芭芭拉·海因里希(Barbara Heinrich)就此所著,“艺术家们从一开始就参与了展览的创作过程。” 本届文献展另一个新颖产物就是对于西方“欧洲中心主义“的批评。在当时接近二十世纪末,有相当一部分人最终开始意识到,在亚洲和第三世界也在创造着非常有趣的艺术。在荷特写给画册的介绍中,他如此描述第九届卡塞尔文献展,”是一届场所的文献展;地形如框架将所有结合在一起。”凭借其独特的气氛,每个场所代表着一个特定的主题——例如弗里德里齐阿鲁门博物馆,被定义为“具有历史性、启蒙性和文化潜力的地方,有戏剧张力的地方。”在弗里德里齐阿鲁门的泽黑慕托塔楼(Zwehrenturm),荷特建立了第九届卡塞尔文献展的“集体回忆”,展出从博物馆租借而来的艺术作品,囊括的艺术家包括雅克·路易·大卫(Jacques-Louis David)、詹姆斯·恩索尔(James Ensor)、保罗·高更(Paul Gauguin)、阿尔佩托·贾科梅蒂(Alberto Giacometti)、约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)、巴尼特·纽曼(Barnett Newman)和 詹姆斯·李·拜厄斯(James Lee Byars)。这样的方式呈现出类似第一届文献展的系谱——虽然不符合系统性的艺术史学归类,但是着重于这些艺术家作为“先锋性作品代表”的地位作用。

在弗里德里齐阿鲁门博物馆大厅展示的是,布鲁斯·瑙曼( Bruce Nauman)名为《人类/社会》(Anthro/Socio,1992) 的影像装置作品,该作品实际上作为第九届卡塞尔文献展的一个主旨呈现。一位男子——或者确切地说一个光头男子的头部——围绕着他自己旋转,在一组堆叠的显示器上六重倍增,游离于他所处的环境之外呼救:“救助我,伤害我,社会学,喂饲我,吃了我,人类学”的词汇在无限循环的音轨上被播放着。由男子说出的反义词组“救助”与“伤害”,“喂”与“吃”强调着人类在不可调和的现存冲突中被囚禁。奥地利艺术家在同一间房间中布置了他的墙纸作品《蚂蚁》(Ants,1992)。该作品技术性地生成无尽重复的巨型蚂蚁意象,给房间带来威胁性的气氛。伊利亚·卡巴科夫(Ilya Kabakov)在弗里德里齐阿鲁门博物馆后面的院子中建造了可以进出的外屋:《卫生间》(德语Die Toilette, 1992)是由典型的俄罗斯两室公寓和一间公共卫生间组成的混合体。众所周知常说的“寄居卫生间”已经成为现实,作为雕塑性装置,揭示在“现有真实的社会主义国家”中私人和公有之间矛盾下社会居住条件的主题。

户外区域在远处为“散步和心灵之旅而设定”的存在。乔纳森·博罗夫斯基(Jonathan Borofsky)的作品《走向天空的人》(Man Walking to the Sky,1992)在弗里德里齐阿鲁门广场朝向天空约15米处升起。“Himmelsstürmer”(走向天堂的人)是卡塞尔人给这个看起来坚定地爬上一条倾斜度达六十三度长二十五米钢管的男人取的名字,他和他的身体似乎克服了所有的自然极限。这座雕塑如此受欢迎以至被卡塞尔城在捐赠的支持下购入收藏。它现在伫立在中央火车站前面的广场上。其他留在了卡塞尔的作品包括托马斯·舒特(Thomas Schütte)的《陌生人》(德语Die Fremden,英语The Strangers,1992)与红宫(Roter Palais)凸立的屋顶相辉映合奏的雕瓷雕塑,还有波·柯可比(Per Kirkeby)的作品《空间雕塑》(德语 Raumskulptur,英语 Spatial Sculpture,1992)和吉米·达勒姆(Jimmie Durham)的两块对分的石头《无题》(英语 Untitled, 1992)。

首次为文献展特别打造了建筑物其中包括:公园中临时的奥厄馆(Aue pavilions)作为(《酒神狂欢光耀之地》,英语 Place of Dionysian Lightness)。作为“民主之地”,卡塞尔文献展大厅在展览开幕前不久在通往卡尔索的山坡上建成,其中囊括的装置作品来自艺术家阿巴撒隆(Absalon)、让·皮埃尔·贝特朗(Jean-Pierre Bertrand)、切尔多·梅雷莱斯(Cildo Meireles)、马特·穆里肯( Matt Mullican)和帕纳马朗科(Panamarenko)以及其他作品等等。丽贝卡·霍恩(Rebecca Horn)以她名为《月亮,孩童和无政府主义河流》(德语 Der Mond, das Kind, der anarchistische Fluß,英语 The Moon, the Child, the Anarchist River, 1992)的装置在曾经的格哈特霍普特曼一级文理中学(Gerhart-Hauptmann-Schule)创造了异常激烈的氛围。伴随着文献展的活动也在当时引起了相当的轰动,因为杨·荷特将爵士乐、棒球和拳击引入到艺术盛事之中。荷特解释说拳击是与生活密切相关的身体活动“因为它是生命本身的产物”。

尽管第九届卡塞尔文献展大受欢迎,或许正是因为如此,它也引发了激烈的批评。批评家们抱怨该展缺乏贯穿的概念(荷特自己在一开始就设定的概念),声称该展是沿袭惯例和任性随意的,最终因其“风格的杂糅“而变成了”游乐园“。然后六十万八千名参观者因其感官体验而铭记本展。

王姝 译